Луиджи Барбазетти «Фехтование на саблях»

Луиджи Барбазетти считается одним из числа наиболее сильных учеников школы мастера Радаэлли.

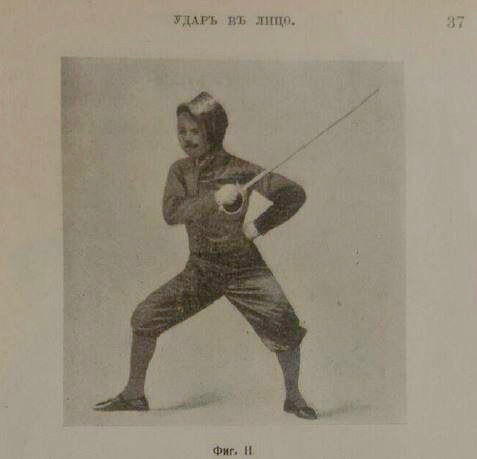

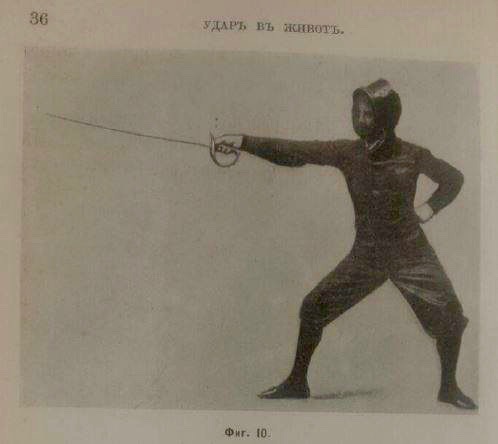

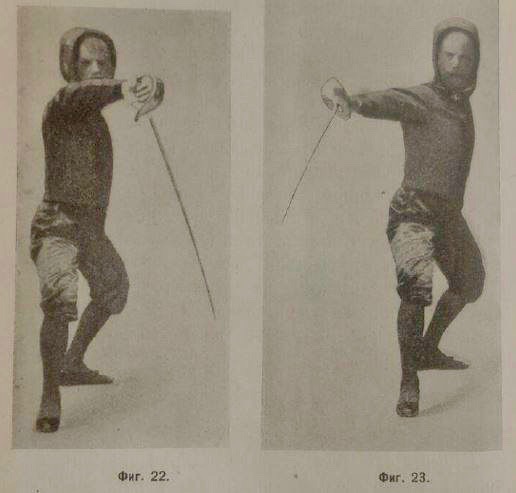

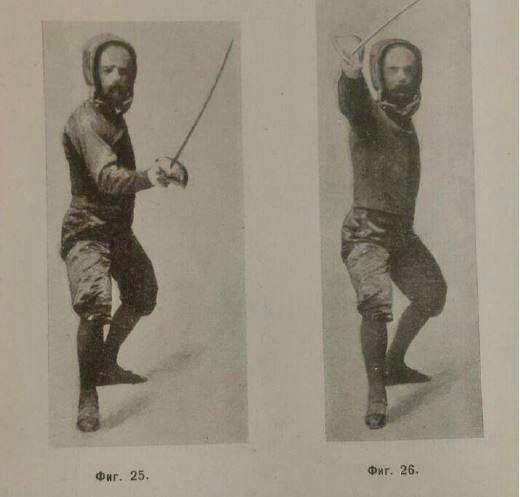

В сабле Барбазетти существует семь защит. Он практиковал оригинальную позицию защиты верхнего внешнего (третьего) сектора. По особенностям соединения клинков ее можно назвать ее высокой восьмеркой. Именно так, кстати, ее называет и английский фехтмейстер конца XIX века Альфред Хаттон. Но русское издание итальянского автора использует собственный термин: «септимъ-отбивъ». То есть, проще говоря, – семерка! Логику Барбазетти понять можно: предлагая не каноническую сабельную позицию, не имеющую собственного цифрового обозначения, он снабдил ее цифрой, следующей по счету. В сабельном цифровом реестре, как известно, шесть позиций. Таким образом, новая защита приобрела номер семь, что и зафиксировано в учебнике Барбазетти 1909 года. При этом, сам автор в примечании пишет, что «Этот отбив применяется также против прямого ответа после кварт отбива, но частое употребление его не советуется, так как в упражнениях его заменяют круговым терцом, который представляет более значительную выгоду для ответа».

«По моему понятию, – пишет Луиджи Барбазетти, – «Фехтовать» – значит: поставить противника в невозможность вредить нам, а «фехтовальное искусство» – есть то искусство, которое учит самым полезным и верным способам, ведущим к этой цели».

Луиджи Барбазетти был одним из учеников Джузеппе Радаэлли и одним из основателей знаменитой Венгерской школы фехтования.

После смерти маэстро Радаэлли в 1882 году сильнейшие ученики его школы – Сальваторе Пекораре, Карло Пессина, Луиджи Барбазетти, Киавери вынуждены были искать свой собственный путь в мире фехтования.

Пекораре и Пессина обратились в новую римскую школу, созданную Мазаниело Паризе, который охотно принял их на работу.

Насколько они смогли повлиять на южную школу (да и смогли ли вообще) сказать трудно.

А вот Луиджи Барбазетти, сумел сохранить основные черты (в частности главный признак – локтевые мулинеты) своей «Альма-матер». Правда, для этого ему пришлось покинуть Италию.

Возможно, Барбазетти первые 12 лет после смерти учителя преподавал в Будапеште, принимая, таким образом, участие в создании того, что в будущем станет известно как венгерская сабельная школа.

Но в 1894 году мы встречаем его в Вене, в знаменитом фехтовальном зале, в котором, в свое время, фехтовал еще сам Бленджини. Появление нового бойца произвело неизгладимое впечатление на фехтовальную общественность, а один из старейших венских спортивных обозревателей, господин Зильберер, оставил такую запись:

«Он, Барбазетти, пришел, увидел, победил, а с ним вместе победила итальянская система фехтовального искусства»… «Лучшие бойцы Вены и даже Австрии увидели, что многому можно поучиться у молодого итальянца, и его фехтовальный зал в короткое время приобрел огромную известность. Сделалось модой фехтовать у Барбазетти и лучшие ученики отечественных учителей приобретали у него высшую отделку. В настоящее время у Барбазетти фехтует вся аристократия, а обученные им офицеры показали на практике такие блестящие успехи, что теперь его метода имеет громадное значение у наших военных авторитетов, и лучшие преподаватели фехтования в армии официально командируются в его школу».

Спустя некоторое время, Зильберер издал книгу «Луиджи Барбазетти. Фехтование на саблях», в которой автор отстаивает основные идеи Радаэли.

Заодно, он реабилитирует своего учителя в вопросе «профранцузскости»: «Итальянские артисты фехтования создали ту школу во Франции, которая теперь известна под именем французской, но на самом деле это ничто иное, как изменение того фехтовального искусства, которое в XIV и XV веках перешло за Альпы. Это достойное старинное искусство приобрело в позднейшее время, благодаря Радаэли, новое стремление». Провозглашая превосходство своей школы, Барбазетти использует новый термин – «Радаэлизм», под которым подразумевает «…современное возрождение фехтовального искусства». А дабы избежать возможных возражений и теоретических диспутов, прямо в предисловии своей книги Барбазетти бросает вызов всем возможным оппонентам: «…советую уважаемым критикам, которые со мной не согласятся, испробовать… те положения, которые я представляю… Для этой цели всегда готов фехтовальный зал, которым я руковожу, и я приглашаю сюда всех, которым дорого искусство, доказать свои мнения ударом или уколом!»

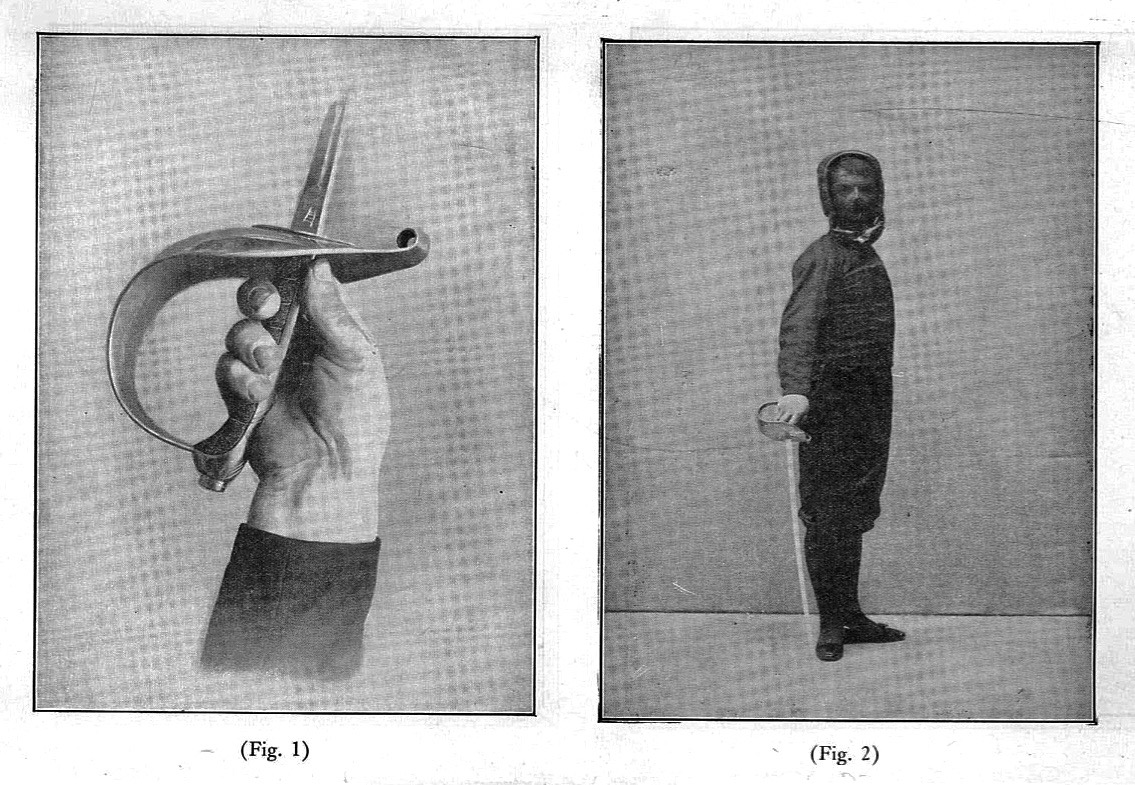

Барбазетти считал, что сабля должна быть весом не менее 500 грамм. Вес сабли прямо определяет возможность осуществления мулинетов — кистевых или локтевых: тяжелой саблей кистью не поработаешь, кистью хорошо колоть, а локтевой мулинет давал больщую рубящую силу.

Пока Луиджи Барбазетти знакомил австрийскую аристократию со школой Радаэлли, еще один ученик и последователь знаменитого маэстро, уже упомянутый Киавери отправился в Россию, где, благодаря усилиям Цезаря Альберта Бленджини итальянскую саблю уже хорошо знали. Примерно в то же время, как господин Зильберер издавал учебник Барбазетти в Австрии, Киавери устроился преподавателем в Санкт- Петербургский Офицерский фехтовально-гимнастический зал – один из центров фехтовальной культуры российской столицы. Для полного, тотального распространения «Радаэллизма» в России этого было, конечно, недостаточно. Но, к счастью для этой школы, у Радаэлли нашлись горячие поклонники среди нескольких высокопоставленных чинов русской армии. Двое из них генерал-майор Л. Де Витт и полковник А. К. Греков задались целью повсеместно внедрить технику Радаэлли в войсках. Опираясь на содействие Санкт-Петербургского Офицерского фехтовально-гимнастического зала, в 1909 году они издали трактат Барбазетти на русском языке! Этот учебник стал вторым в России по итальянской сабле и первым по школе Радаэлли, которая, хотя и претерпела изменения в трактовке нового автора, но сохранила главную черту первоисточника – знаменитые мулинеты от локтя и их деление на три фазы.

По-видимому, это издание сыграло решающую роль в судьбе итальянских сабельных школ. С этого момента, итальянская сабля прочно прописалась в России, а итальянский учитель фехтования мог без труда найти себе работу в хорошем зале или богатой аристократической семье. Теперь радаэллизм в России стал вполне очевиден, и именно итальянская сабля прочно заняла место в русском боевом арсенале, отчетливо потеснив доминирующую прежде французскую. Французские школы фехтования, правда, отчасти сохранили свое значение, удержав свои позиции в области колющей классики. Но вот рубящий удар целиком попал под влияние итальянских специалистов.

К этому времени, в России сложилась оригинальная, беспрецедентная ситуация, при которой национальный признак фехтовальной школы признавался как своеобразный знак качества. Идеальной саблей теперь считалась итальянская, а идеальной рапирой – французская. Хотя и в области колющей классики натиск итальянских идей оказался настолько сильным, что французским мэтрдармам и в этой, традиционно французской епархии пришлось держать активную оборону!

«Чтобы облегчить партію ученика слѣдуеты: не запугивать его останавливающими уколами въ, нападеніи; не прерывать круговыми отбивами его нападенія; отвѣчать ему со средней скоростью такъ, чтобы ему оставалась возможность вернуться въ стойку; наконецъ, возможно содѣйствовать его особеннымъ способностямъ, которыя онъ имѣетъ въ какомъ-либо направленіи, пока въ немъ не укрѣпятся сноровки, свойственный лично ему. Разумный примѣръ приведетъ ученика къ лучшему, полному развитію его способностей, не лишая бодрости или довѣрія къ самому себѣ».